AI活用の陰にある“熱”の話

生成AIの進化と発熱

近頃、AIがいよいよ身近な存在になってきましたね。2025年は「AIエージェント元年」とも言われ、社会に大きな変革をもたらし始めています。

※AIエージェント:より自律的にタスクを実行するAI

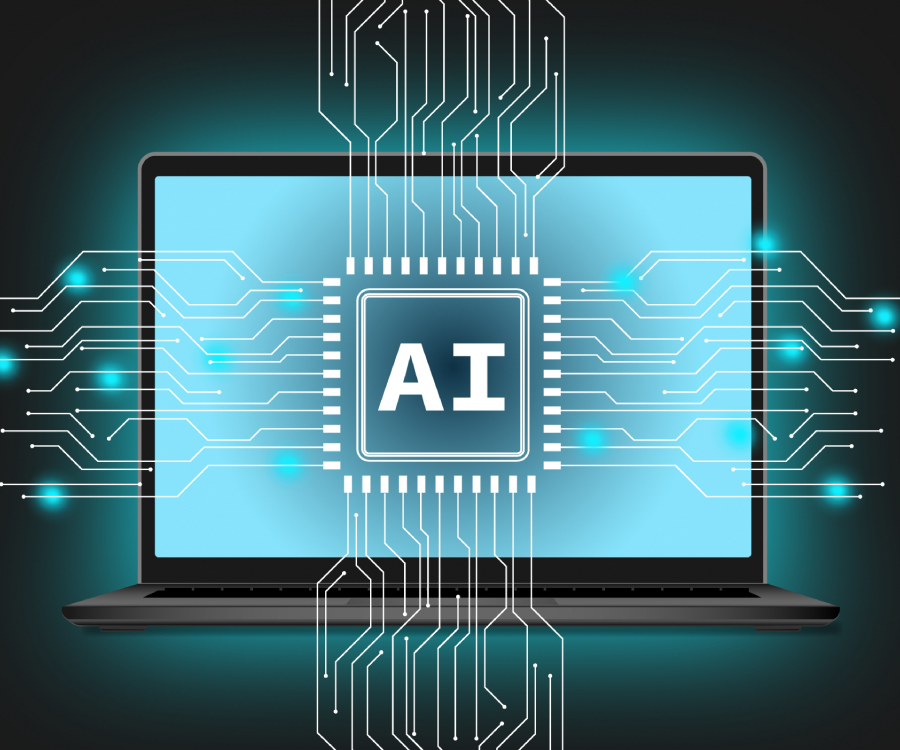

AIが膨大なデータを処理するためは、高性能なGPUやCPUが欠かせません。特に推論処理(AIが答えを導き出す工程)では、数十億単位のパラメータを同時に計算する必要があり、その結果として膨大な電力を消費します。こうした背景から、AI処理に特化し、消費電力を抑制するNPUというプロセッサーも登場しています。

電気ヒーターは電流を流すことで熱を発生させますが、CPUも同じ原理で熱が生じます。この熱は放置すれば性能低下や故障の原因となるため、冷却は欠かせません。AI処理時のCPU温度は、通常60〜90℃程度。それが95℃を超えると性能制限がかかることもあり、まさに「熱との戦い」がAIの裏側では繰り広げられています。

データセンターの空調事情

生成AIの多くは、クラウド上のデータセンターで稼働しています。データセンターは数千台以上のサーバーを抱えた大規模施設で、AIだけでなく、WebサービスやIoT、製造業のMES(製造実行システム)などの基盤としても利用されています。

そこで不可欠なのが、サーバーの発熱対策です。一般的には空調管理が行われ、ASHRAE(アメリカ暖房冷凍空調学会)のガイドラインでは18〜27℃が適正温度とされています。これは、サーバーが安定して動作する温度帯であり、これを超えると性能低下や故障リスクが高まり、逆に低すぎると冷却コストが増加します。つまり、18〜27℃という範囲は「機器の安定性」と「電力効率」の両方をバランスよく保つための温度帯なのです。

また、空調といっても単なるエアコンの設置だけではありません。サーバーの配置や空気の流れを工夫し、冷却効率を高める仕組みが求められます。こうした工夫の積み重ねが、AI時代のインフラを支えているのです。

温度管理は熱処理でも重要!

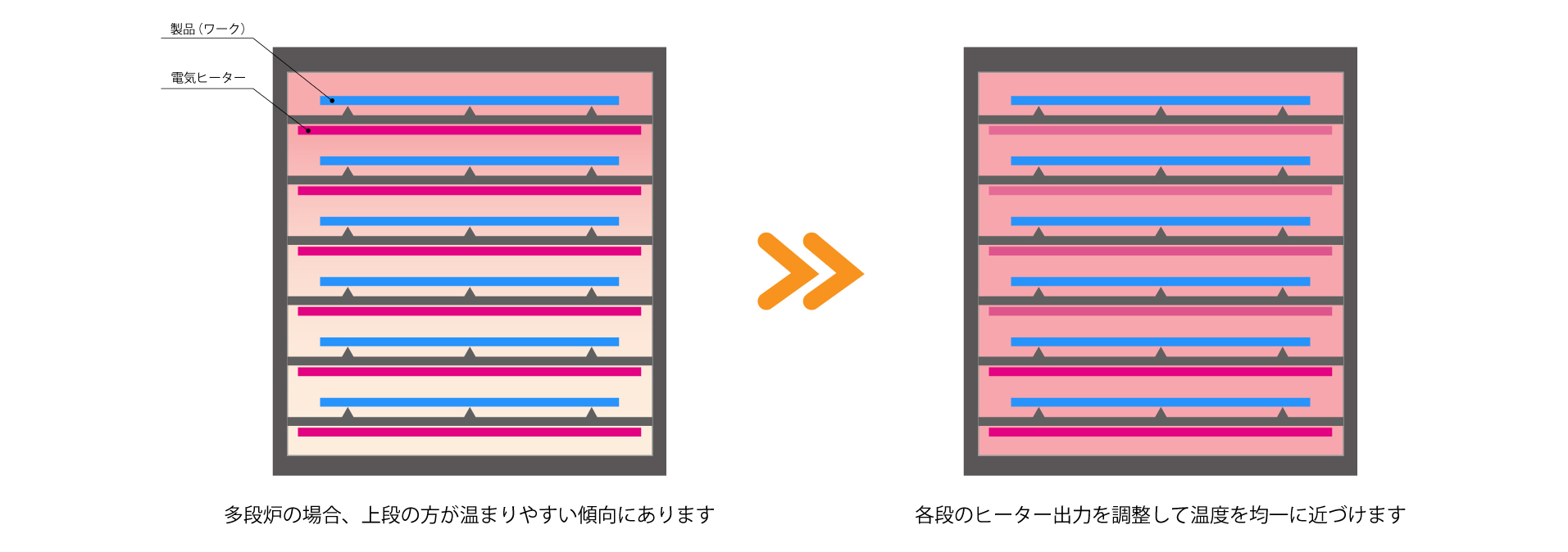

機器の温度を安定させる工夫は、電気ヒーターを用いた熱処理の現場でも重要です。

例えば、工業用熱処理炉では、製品の温度分布を均一に保つために熱の伝わり方や炉内の気流を精密に制御します。

わずかな温度むらでも、製品不良につながるため、熱源の位置や数、空気循環ファン、断熱材の選定など、さまざまな要素を考慮して設計を行います。

さらに、PC上で炉内の温度分布をシミュレーションし、気流の動きや熱の滞留を可視化することで、効率的なレイアウトや制御方法の検証も行っています。

こうしたシミュレーションを繰り返すことで、お客さまのニーズに最適な設計へと磨き上げていきます。

AIから広がる熱管理の知見

|

普段私たちが使っているPCで処理を行うとCPUが熱を持つように、データセンターでも規模の違いこそあれ、同じ発熱課題が存在します。 |