熱処理炉と上昇気流

気球の原理と上昇気流

私が住んでいる九州内でとても有名なイベントの1つに、「佐賀バルーンフェスタ」があります。約100機!もの熱気球が参加する国際的なフェスティバルです。

以前このイベントを見にいった時、子供から「気球はどうして浮かぶの?」と聞かれました。大きな気球が宙に浮かぶ様子が、子供の目には不思議に映ったのでしょう。

言うまでもなく気球は、バーナーで温められた内部空気の比重が周囲より軽くなり、浮力を得て浮かび上がります。

このように温められた空気は上に昇る性質があり、例えば太陽光で地表付近の空気が温められると「上昇気流」になります。

上昇気流が発生すると空気が上へ運ばれるため、地表付近の気圧は低くなります。気圧が低いので周りから風が吹き込み、上昇した空気は上空で冷やされて雲が発生しやすくなります。これがいわゆる低気圧です。

熱処理炉の中でも上昇気流が!

|

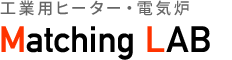

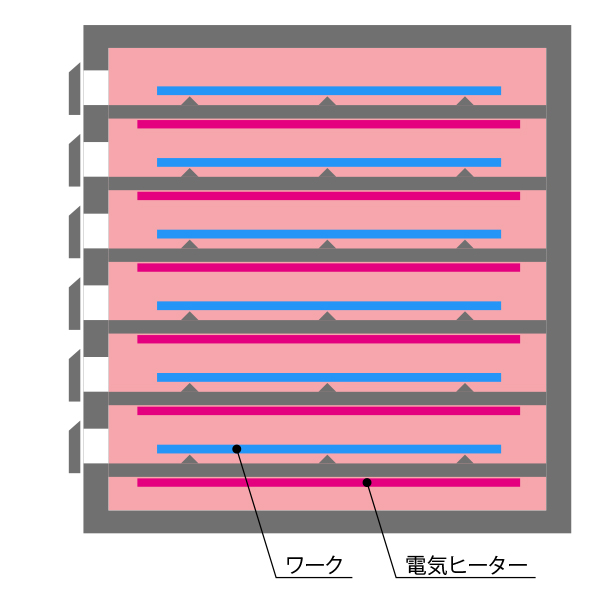

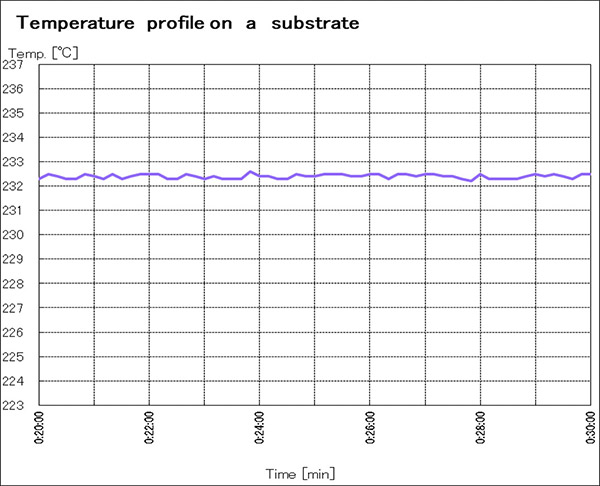

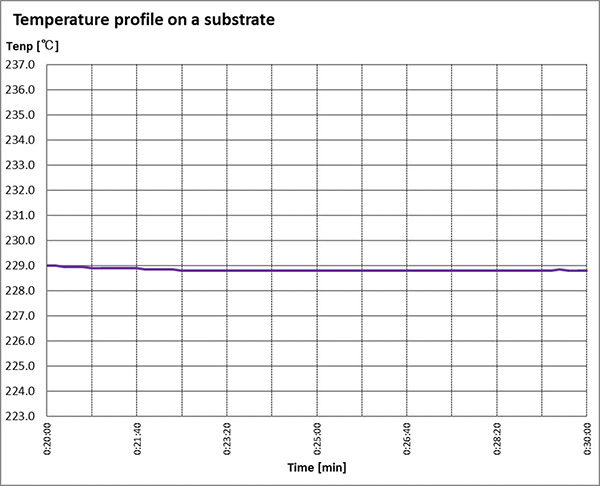

実は、工業用熱処理炉においてもこの上昇気流は切っても切れない関係性にあります。 右図は多段式熱処理炉の断面のイメージ図です。それぞれの段下に電気ヒーターがあり、各段にワークを入れて加熱します。 このことは熱処理炉の温度精度に大きく影響を及ぼします。下記グラフは、上昇気流が大きな熱処理炉におけるワークの温度を示したデータです。左側が下段部のワーク、右側が上段部のワーク温度です。温度カーブを見ると、下段は上段に比べて線が暴れていることがわかります。隙間から低温の外気が流入することが原因です。 低気圧ではないですが、炉内の上昇気流は温度環境を不安定にするのです。 |

|

下段部のワーク温度 |

上段部のワーク温度 |

炉内の上昇気流を抑制する工夫と効果

|

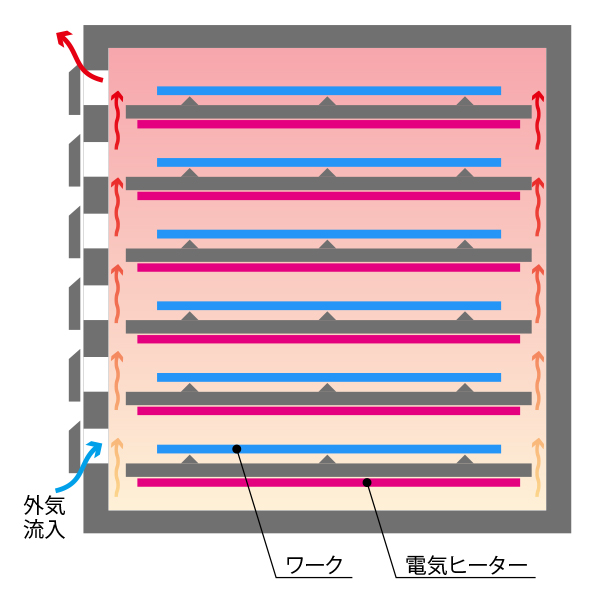

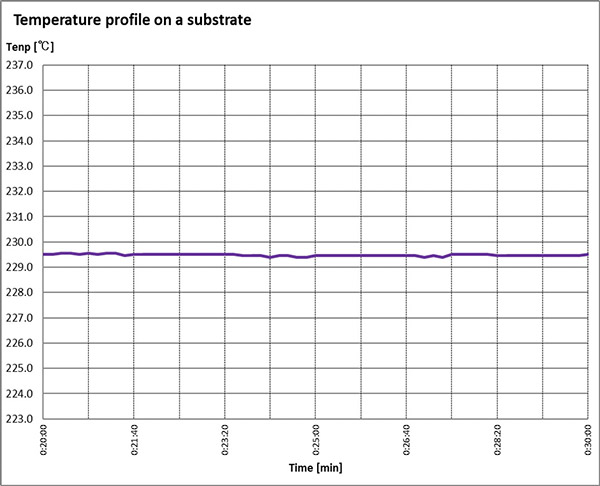

次に、各段間の隙間を限りなく小さくし、上昇気流を抑制した熱処理炉の場合です。 温められた空気は上部へ昇ることができず各段の空間内で滞留します。このため、下段と上段の温度に差が出にくく、安定する傾向にあります。 工業用熱処理炉では可能な限り上昇気流を抑え、性能を安定させることに努めています。 |

|

下段部のワーク温度 |

上段部のワーク温度 |